Featured Projects

On 23, Mar 2022 | No Comments | In 已讓 | By raymond

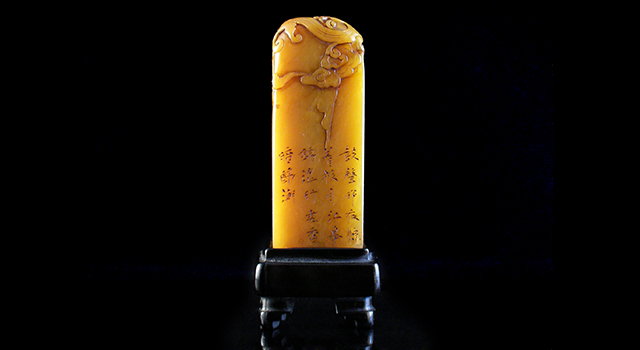

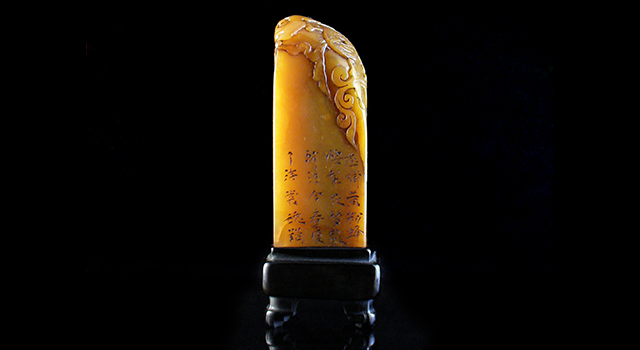

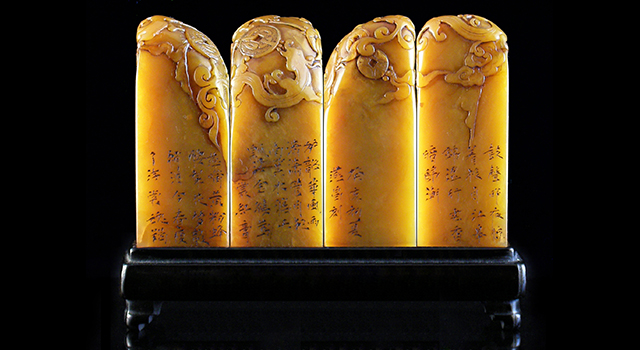

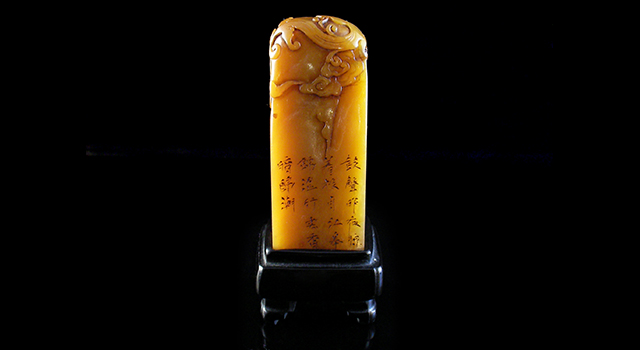

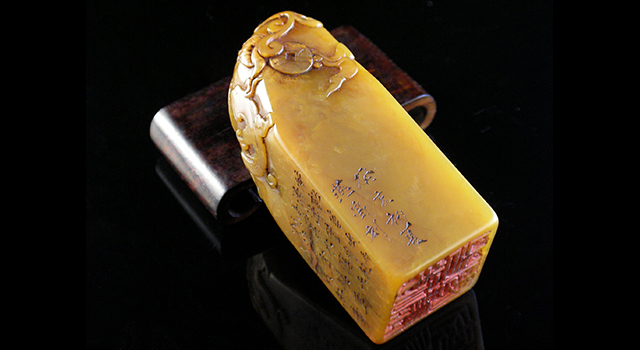

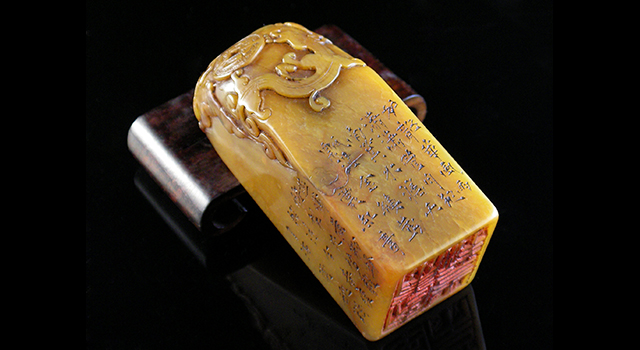

(已讓) 壽山石-掘性黃杜陵凍-雙漢蠣戲錢正方章(張燕昌)

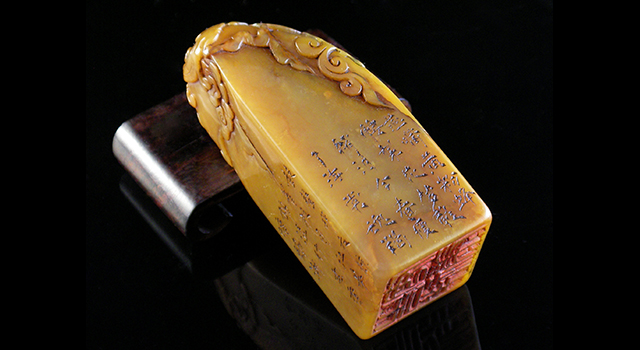

【雕析】:淺浮雕雙漢蠣戲錢正方章

【尺寸】:29mm(長) X 29mm(闊) X 75mm (高)

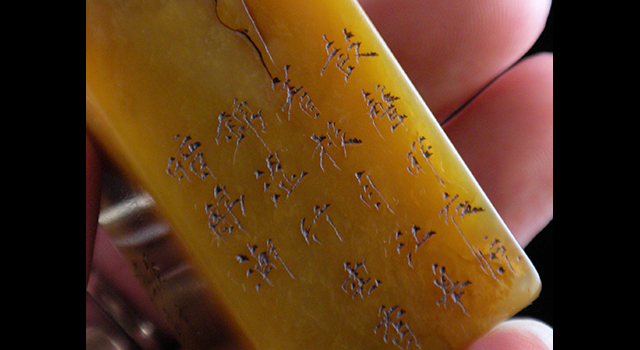

【印文】:安康吉祥

【邊款】:癸亥初夏燕昌刻

【重量】:石材重量:143.2公克

【石種】:杜陵坑石。相傳此坑石發現於明末清初,至道光年間已大量開採。石質優點質地堅結晶瑩,兩石相擊,敲之響聲鏗鏘如玉,叮叮之聲入耳亮節。透明度強而富有光澤,肌理常有並列的彎曲條紋,如水波蕩漾,稱典型杜陵紋理。且色彩豐富,各色齊全。因深淺濃淡,有紅,黃,白,灰,紫各色,且光華閃爍,亮麗奪目,表裏如一,質保永年,永不褪色。一般而言,由於杜陵坑的石脈,多結附在周圍的岩石上,且礦層石綫稀薄,常有砂粒附著其上,厚度不會超過十幾公分,解石困難,因此出材體積小,材大者甚少而稀罕,所以石料多與黑色的岩石一起開採。行諺有雲:“杜陵坑,砂成山,有水色,人人貪”,這說明了它美豔難得的情況。佳質者於價均謹次於田黃。故杜陵石被古人譽為(山坑之首)。

掘性杜陵石:在高山東北2公里處的杜陵山中,是挖掘出產於杜陵坑山坡一族砂土中的相對獨立的塊狀獨石石材。其品質遠勝礦洞所採,肌里分外溫純,色多桂花黃、批杷黃或橘皮紅,掘性杜陵坑(都城坑)屬砂礦,肌裡亦隱藏蘿蔔狀紋理,石皮及紅筋等特徵,這是與田黃石極相似之處。但紋理纖細而彎曲,異於田石之綿密均勻,表裡石色的變化沒有田坑明顯。清-郭柏蒼(閩產錄異)稱:都城坑質之輭潤,次於田石,亦隱隱然現蘿蔔紋,其掛皮者亦青黑色,略似田石之蝦蟆皮,賞鑒家且混真贋。但這種石皆埋藏於山坡砂土深處,地層乾燥,石表酸化程度遠不及田黃石深化,所以表裡色變化不明顯,而且(掘性都城坑)則結而微堅,六德之比較下,終微遜於田黃石之溫潤。

【石質】:掘性黃杜陵凍,市場上一般很少見有黃的掘性杜陵石,如此純黃的就萬中無一了,若加上全章黃凍透體的,就不知如何說好了。此章因幾百年流轉,印體包漿有寶光,靈氣十足,手感極佳,滑不留手,油膩度直逼田黃。不是資深藏家也會誤以為是田坑所產呢!此章四面印體平直,大小握手自然順服、材大飽滿。屬掘性杜陵,當時清朝,石頭非今天處處絕礦,雕師大膽四邊去料,唯印頂金錢部份仍留有丁點石皮保留在金錢串上,以拱各界法眼印證。有幾道老格紋,雕師用金錢流雲浮雕化之,完全不傷玩石及賞石文趣的對石的高要求境界。

【作者】:張燕昌(1738—1814),字文魚,號芑堂,又號金粟山人,武原鎮人,清浙江海鹽人。乾隆42年(1777)丁酉優貢生,嘉慶元年(1796)丙辰席舉孝廉方正。在我國篆刻史,龍泓山人丁敬為浙派開創印壇標志,為文人治印達成熟的標志。浙派以丁敬、蔣仁、黃易等代表”西泠八家”。鄧散本(篆刻學)提到外此則有胡震,張燕昌等各為浙派負弩前驅。燕昌得明師,篆刻大進終成浙派篆刻中的名手,並開創海鹽文人治印之風。張燕昌一生著述有《金石契》、《飛白書》、《石鼓文考釋》、《三吳古磚錄》等。亦工丹青,善畫蘭竹花卉,尤工篆隸飛白、行、皆書,精金石篆刻、勒石,兼善山水、人物、花卉,皆優然越俗,別有意趣。大膽創新,試以飛白書體入印,被譽為浙派篆刻的“負弩前驅”。其所作印譜有《芑堂印譜》、《石敬亭印譜》。另作有詩歌《續鴛鴦湖棹歌》,多才多藝,為丁敬高弟,卒年77歲。張燕昌淡泊仕途功名,而對金石篆刻,他似渴驥奔泉,為拜名師,鍥而不捨,演出了篆刻史上的一段佳話,“張燕昌拜師送南瓜”。他打聽到有位賣酒為生的名士丁敬,兩次求入師門,第二次背著南瓜拜見為墊,各重十餘斤,丁敬感其情真,收入門戶,並視為得意高足。

【雕工】:屬舊工,二百年前的雕工,印飾在鈕飾上雕師施行淺浮雕技法,由年代論,尚均清初時間行博古、淺浮雕法於田黃之上,至清晚期再由林清卿乘接尚均之先風,合創薄意雕法。此章印鈕處無印環飾邊、無印台,屬自然印飾雕法,印身局部自然光素圓斜,惟自頂面至印身兩稜邊,雕師惟表面減地一層,然後再以壓地隱起技法,皆飾有淺浮雕雙漢蠣龍圖案,一蠣龍踏祥雲置於印頂處,蠣首往下朝望口含金錢串,一蠣龍置於印體正前方,蠣首由下申首朝上,回首戲金錢。雙蠣上下回首呼應,印鈕和印體自然過度,鈕飾在印頂平順,蓋印時印頂壓手位自然不刺手,在印飾視覺上及印章實用性上同出一致(今日的印雕、裝飾視覺性重於實用性,小堂見過許多印鈕雕刻,精細繁集處有餘,實用性不足,若用於蓋印,壓手位若用力,傷手之餘往往把印飾弄繼),刀工古撲正統,正初舊式雕工雕刀施法,非現今用機器雕工所出的技法,刀紋及修刀處是傳統刀刻技法,今人玩賞無限,愛不惜手,惜當時雕師未曾興下款。印體邊款及印文是篆刻家的作品。

【雕材賞析】:Ple looking <雕材賞析>

【背後典故】:癸亥年為1803年,時值張燕昌66歲初夏時作。

【物品說明】:很早年香港拍賣會投得,當時又亂借田黃之名來抬身份,小堂雖然覺得有點田味,也不該亂套名稱呀!杜陖就杜陖,看,多好!可能當時資訊不發達,不太多人見過田黃真像吧! (雖然小堂見過最上好的仿田黃的石種中掘性杜陖是位第一的)。當時石頭沒那麼瘋狂,拍賣會間中還有點上好的隤珠的,可惜現在根本就沒好東西,要不天價壓人,無言。隨件配高級收藏錦盒及獨造木座。

Submit a Comment